Das Sonnensystem

nach Hause

Merkur VenusErde

Mars

Galerie Extra

|

|

|

Merkur

Der Merkur ist mit einem Durchmesser von knapp 4880 Kilometern der kleinste, mit einer durchschnittlichen Sonnenentfernung von etwa 58 Millionen Kilometern der sonnennächste und somit auch schnellste Planet im Sonnensystem. Er hat mit einer maximalen Tagestemperatur von rund +430 °C und einer Nachttemperatur von bis zu -170 °C die größten Temperaturschwankungen aller Planeten.

Aufgrund seiner Größe und chemischen Zusammensetzung zählt er zu den erdähnlichen Planeten.

Wegen seiner Sonnennähe ist er von der Erde aus schwer zu beobachten, da er nur einen maximalen Winkelabstand von etwa 28° von der Sonne erreicht.

Freiäugig ist er nur maximal eine Stunde lang entweder am Abend- oder am Morgenhimmel zu sehen, teleskopisch hingegen auch tagsüber. Details auf seiner Oberfläche sind ab einer Fernrohröffnung von etwa 20 cm zu erkennen, wenn er der Erde viermal im Jahr relativ nahe steht. Sein astronomisches Symbol ist ?.

Himmelsmechanik

Umlaufbahn

Als sonnennächster Planet hat Merkur auf einer Umlaufbahn von 0,387 AE (57,9 Mio. km) für die große Halbachse nicht nur mit 0,403 AE (60,4 Mio. km) die geringste mittlere Entfernung von unserem Zentralgestirn, sondern mit etwa 88 Tagen auch die kürzeste Umlaufzeit. Die Umlaufbahn des Merkurs ist auf die anderen Planeten bezogen vergleichsweise stark elliptisch, unter allen Planeten besitzt Merkur den Orbit mit der größten numerischen Exzentrizität (0,2056). So liegt sein sonnennächster Punkt, das Perihel, bei 0,307 AE (46,0 Mio. km) und sein sonnenfernster Punkt, das Aphel, bei 0,467 AE (69,8 Mio. km). Ebenso ist die Neigung seiner Bahnebene gegen die Erdbahnebene mit über sieben Grad höher als die der anderen Planeten. Derartig hohe Exzentrizität und Bahnneigung sind ansonsten typisch für Zwergplaneten wie Pluto und Eris.

Periheldrehung

Bereits die newtonsche Mechanik sagt voraus, dass der gravitative Einfluss der anderen Planeten das Zweikörpersystem Sonne-Merkur stört. Durch diese Störung führt die große Bahnachse der Merkurbahn eine langsame rechtläufige Drehung in der Bahnebene aus. Der Merkur durchläuft also streng genommen keine Ellipsen-, sondern eine Rosettenbahn. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die Astronomen in der Lage, diese Veränderungen, insbesondere die Lage des Merkurperihels, mit großer Genauigkeit zu messen. Urbain Le Verrier, der damalige Direktor des Pariser Observatoriums, bemerkte, dass die Präzession (Drehung) des Perihels für Merkur 5,74" (Bogensekunden) pro Jahr beträgt. Dieser Wert konnte allerdings nicht völlig mit der klassischen Mechanik von Isaac Newton erklärt werden. Laut der newtonschen Himmelsmechanik dürfte er nur 5,32" betragen, der gemessene Wert ist also um 0,43" pro Jahr zu groß, der Fehler beträgt also 0,1" (bzw. 29 km) pro Umlauf. Darum vermutete man neben einer verursachenden Abplattung der Sonne noch einen Asteroidengürtel zwischen Merkur und der Sonne oder einen weiteren Planeten, der für diese Störungen verantwortlich sein sollte.

Obwohl man sogar schon einen Namen für diesen vermeintlichen Planeten gewählt hatte – Vulkan –, konnte trotz intensiver Suche kein Objekt innerhalb der Merkurbahn gefunden werden. Da ein Objekt in diesem Bereich durch den entsprechend kleinen Abstand zur Sonne leicht von dieser überstrahlt werden kann, stieß das Problem nur auf mäßiges Interesse, bis Albert Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie eine Erklärung für die kleinen Unterschiede zwischen Theorie und Beobachtung erbrachte. Der relativistisch berechnete Überschuss von 43,03" je Jahrhundert stimmt gut mit der beobachteten Differenz von 43,11" überein. Für eine komplette Periheldrehung von 360° benötigt Merkur rund 225.000 Jahre bzw. rund 930.000 Umläufe und erfährt so je Umlauf ein um rund 1,4" gedrehtes Perihel.

Mögliche zukünftige Entwicklung

Konstantin Batygin und Gregory Laughlin von der University of California, Santa Cruz sowie davon unabhängig Jacques Laskar vom Pariser Observatorium haben durch Computersimulationen festgestellt, dass das innere Sonnensystem auf lange Sicht nicht stabil bleiben muss. In ferner Zukunft – in einer Milliarde Jahren oder mehr – könnte Jupiters Anziehungskraft Merkur aus seiner jetzigen Umlaufbahn herausreißen, indem ihr Einfluss nach und nach Merkurs große Bahnexzentrizität weiter vergrößert, bis der Planet in seinem sonnenfernsten Punkt die Umlaufbahn der Venus kreuzt.

Daraufhin könnte es vier Szenarien geben: Merkur stürzt in die Sonne; er wird aus dem Sonnensystem geschleudert; er kollidiert mit der Venus oder mit der Erde. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine dieser Möglichkeiten eintrifft, bevor sich die Sonne zu einem Roten Riesen aufblähen wird, liegt jedoch nur bei rund 1 %.

Rotation

Die Achse von Merkurs rechtläufiger Rotation steht fast senkrecht auf seiner Bahnebene. Deswegen und aufgrund der fehlenden Atmosphäre können auf Merkur Jahreszeiten nicht wie auf der Erde oder auf dem Mars zustande kommen. Allerdings variiert die Sonneneinstrahlung aufgrund der Exzentrizität der Bahn beträchtlich: Im Perihel trifft etwa 2,3-mal so viel Energie von der Sonne auf die Merkuroberfläche wie im Aphel. Dieser Effekt, der beispielsweise auf der Erde wegen der geringen Exzentrizität der Bahn klein ist (7 %), führt zu Jahreszeiten auf Merkur.

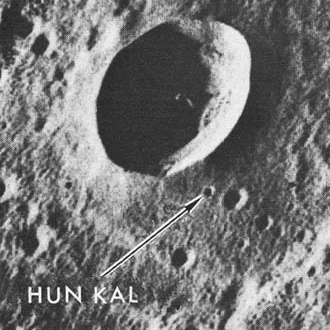

Radarbeobachtungen zeigten 1965, dass der Planet nicht, wie ursprünglich von Giovanni Schiaparelli 1889 angenommen, eine einfache gebundene Rotation besitzt, das heißt, der Sonne immer dieselbe Seite zuwendet (so, wie der Erdmond uns auf der Erde immer dieselbe Seite zeigt). Vielmehr besitzt er als Besonderheit eine gebrochen gebundene Rotation und dreht sich während zweier Umläufe exakt dreimal um seine Achse. Seine siderische Rotationsperiode beträgt zwar 58,646 Tage, aber aufgrund der 2:3-Kopplung an die schnelle Umlaufbewegung mit demselben Drehsinn entspricht der Merkurtag - der zeitliche Abstand zwischen zwei Sonnenaufgängen an einem beliebigen Punkt - auf dem Planeten mit 175,938 Tagen auch genau dem Zeitraum von zwei Sonnenumläufen. Nach einem weiteren Umlauf geht die Sonne dementsprechend am Antipodenort auf. Durchläuft der Merkur den sonnennächsten Punkt seiner ziemlich stark exzentrischen Bahn, das Perihel, steht das Zentralgestirn zum Beispiel immer abwechselnd über dem Calorisbecken am 180. Längengrad oder über dessen chaotischem Antipodengebiet am Nullmeridian im Zenit. Während Merkurs höchsten Bahngeschwindigkeiten im Perihelbereich ist die Winkelgeschwindigkeit seiner Bahnbewegung größer als die seiner Rotation, sodass die Sonne am Merkurhimmel eine rückläufige Schleifenbewegung vollführt.

Zur Erklärung der Kopplung von Rotation und Umlauf wird unter Caloris Planitia (der „heißen“ Tiefebene) eine Massekonzentration ähnlich den sogenannten Mascons der großen, annähernd kreisförmigen Maria des Erdmondes, angenommen, an der die Gezeitenkräfte der Sonne die vermutlich einst schnellere Eigendrehung des Merkurs zu dieser ungewöhnlichen Resonanz heruntergebremst haben.

Planet ohne Mond

Merkur hat keinen natürlichen Satelliten. Für ihn ist auch nie einer ernsthaft in Betracht gezogen worden. Es besteht jedoch seit Mitte der 1960er Jahre von verschiedenen Wissenschaftlern die Hypothese, dass Merkur selbst einmal ein Trabant war, welcher der Venus entwichen ist. Anlass zu der Annahme gaben anfangs nur einige Besonderheiten seiner Umlaufbahn. Später kamen seine spezielle Rotation sowie die zum Erdmond analoge Oberflächengestalt von zwei auffallend unterschiedlichen Hemisphären hinzu. Mit dieser Annahme lässt sich auch erklären, warum die beiden Planeten als einzige im Sonnensystem mondlos sind.

Am 27. März 1974 glaubte man, einen Mond um Merkur entdeckt zu haben. Zwei Tage, bevor Mariner 10 Merkur passierte, fing die Sonde an, starke UV-Emissionen zu messen, die kurz darauf aber wieder verschwanden. Drei Tage später tauchten die Emissionen wieder auf, schienen sich aber von Merkur fortzubewegen. Einige Astronomen vermuteten einen neu entdeckten Stern, andere wiederum einen Mond. Die Geschwindigkeit des Objekts wurde mit 4 km/s berechnet, was etwa dem erwarteten Wert eines Merkurmondes entsprach. Einige Zeit später konnte das Objekt schließlich als Stern 31 Crateris identifiziert werden.

Siehe auch: Liste der Monde von Planeten und Zwergplaneten und Liste der hypothetischen Himmelskörper des Sonnensystems

Aufbau

Auf den ersten Blick wirkt der Merkur für einen erdähnlichen Planeten eher uninteressant, sein Aufbau ist aber recht widersprüchlich: Äußerlich gleicht er dem planetologisch-geologisch inaktiven Erdmond, doch das Innere entspricht anscheinend viel mehr dem der geologisch sehr dynamischen Erde.

Atmosphäre

Der Merkur hat keine Atmosphäre im herkömmlichen Sinn, denn sie ist dünner als ein labortechnisch erreichbares Vakuum, ähnlich wie die Atmosphäre des Mondes. Die „atmosphärischen“ Bestandteile Wasserstoff H2 (22 %) und Helium (6 %) stammen sehr wahrscheinlich aus dem Sonnenwind, wohingegen Sauerstoff O2 (42 %), Natrium (29 %) und Kalium (0,5 %) vermutlich aus dem Material der Oberfläche freigesetzt wurden (die Prozentangaben sind ungenaue Schätzungen für die Volumenanteile der Gase). Der Druck der Gashülle beträgt nur etwa 10-15 Bar am Boden von Merkur und die Gesamtmasse der Merkuratmosphäre damit nur etwa 1000 Kilogramm.

Aufgrund der großen Hitze und der geringen Anziehungskraft kann Merkur die Gasmoleküle nicht lange halten, sie entweichen durch Photoevaporation stets schnell ins All. Bezogen auf die Erde wird jener Bereich, für den dies zutrifft, Exosphäre genannt; es ist die Austauschzone zum interplanetaren Raum. Eine ursprüngliche Atmosphäre als Entgasungsprodukt des Planeteninnern ist dem Merkur längst verloren gegangen; es gibt auch keine Spuren einer früheren Erosion durch Wind und Wasser. Das Fehlen einer richtigen Gashülle, welche für einen gewissen Ausgleich der Oberflächentemperaturen sorgen würde, bedingt in dieser Sonnennähe besonders extreme Temperaturschwankungen zwischen der Tag- und der Nachtseite. Gegenüber den Nachttemperaturen, die bis auf -173 °C sinken, wird die während des geringsten Sonnenabstands beschienene Planetenseite bis auf +427 °C aufgeheizt. Während des größten Sonnenabstands beträgt die höchste Bodentemperatur bei der großen Bahnexzentrizität von Merkur noch rund +250 °C.

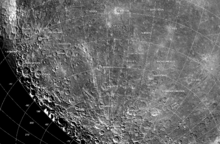

Oberfläche

Wegen der schwierigen Erreichbarkeit auf der sonnennahen Umlaufbahn und der damit verbundenen Gefahr durch den intensiveren Sonnenwind haben bislang erst zwei Raumsonden, Mariner 10 und MESSENGER, den Planeten besucht und eingehender studiert. Bei drei Vorbeiflügen in den 1970er Jahren konnte Mariner 10 lediglich etwa 45 % seiner Oberfläche kartieren. Die Merkursonde MESSENGER hatte gleich bei ihrem ersten Vorbeiflug im Januar 2008 auch einige von Mariner 10 nicht erfasste Gebiete fotografiert und konnte die Abdeckung auf etwa 66 % erhöhen. Mit ihrem zweiten Swing-by im Oktober 2008 stieg die Abdeckung auf rund 95 %.

Die mondähnliche, von Kratern durchsetzte Oberfläche aus rauem, porösem, dunklem Gestein reflektiert das Sonnenlicht nur schwach. Die mittlere sphärische Albedo beträgt 0,06, das heißt die Oberfläche streut im Durchschnitt 6 % des von der Sonne praktisch parallel eintreffenden Lichtes zurück. Damit ist der Merkur im Mittel noch etwas dunkler als der Mond (0,07).

Anhand der zerstörerischen Beeinträchtigung der Oberflächenstrukturen untereinander ist, wie auch bei Mond und Mars, eine Rekonstruktion der zeitlichen Reihenfolge der prägenden Ereignisse möglich. Es gibt in den abgelichteten Gebieten des Planeten keine Anzeichen von Plattentektonik; MESSENGER hat aber zahlreiche Hinweise auf vulkanische Eruptionen gefunden.

| Bergauf | Referenzen: Google.de, Wikipedia.org | |